Discours autour d’un repas

15 “Nos repas dominicaux, un legs français à l'humanité ?” Radio France, 16 novembre 2010

16 “Les fractures alimentaires en France.” Ipsos, 19 octobre 2021

17 Ibid. “Les fractures alimentaires en France.” Ipsos, 19 octobre 2021

18 Boutaud, Jean-Jacques, Article "Commensalité", Le livre de l'hospitalité, Alain Montandon éditeur, Paris, Bayard, 2004

19 Pagès, Dominique. “La Cité de la gastronomie Paris-Rungis (II) : un projet scientifique, éducatif et expositionnel en débats.” Quaderni, consultable sur, cairn.info, 2021

Un repas en perte de sens

ARTICLE 2

Problématique

En France, comme ailleurs, se nourrir n'est pas qu'affaire de nutrition. Notre pays est connu pour être un pays où le repas est l’un des plus conviviaux, et encore plus depuis l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO le 16 novembre 2010. Il ne faut pas se méprendre, et comme l’explique très bien Pierre Hivernat dans le podcast de France Inter “Nos repas dominicaux, un legs français à l'humanité ?”15, cette inscription ne met pas seulement en valeur les plats ou la nourriture française, mais bien la pratique sociale qui en découle : le sens, les rituels, les conversations, les discours sur les contenus de la table.

Cependant, malgré la reconnaissance générale de la gastronomie en tant que cuisine raffinée et l'importance accordée à une approche délicate de l'alimentation, la préservation du repas dans sa dimension sociale, culturelle et partagée (qui transcende la simple composition de l'assiette) est menacée. D'autres préoccupations prévalent désormais dans notre société, qui risquent de reléguer au second plan l'importance fondamentale du repas en tant qu'acte collectif significatif.

Bien qu’aujourd’hui les repas en famille et les repas festifs soient encore des moments de commensalité, de convivialité et d'hospitalité, la façon que nous avons de consommer de la nourriture au quotidien ne fait plus autant sens, c’est à dire n’est plus autant vectrice de sociabilité et de partage. Cependant, nos modes d’alimentation s'individualisent, et cela pour différentes raisons : ils deviennent de plus en plus nomades, nous observons, en France, une baisse des croyances religieuses, en tout cas chez les Catholiques, les inquiétudes liées à notre alimentation sont grandissantes, un rapport plus individuel lié au plaisir de l’alimentation est notamment présent dans les modes de consommations rapides, etc. C’est une récente étude IPSOS pour LIEBIG sur les fractures alimentaires en France (octobre 2021)16 qui nous le rappelle :

“Si 84% des français mangent encore à table et 64% en famille, ce repas se trouve de plus en plus déstructuré (devant la télé, seul(e), en horaires décalés, sur une table basse ou encore en naviguant devant un smartphone). Ainsi, seulement 5% des français mangent dans une version quasi sacralisée du repas traditionnel c’est à dire jamais devant un écran, debout ou sur une table basse.”17

Tous ces phénomènes participent à rendre nos repas moins chargés de sens, ce qui, à terme, peut menacer cette convivialité même.

La culture de la table, le fait de partager un moment où nous mangeons tous ensemble, est au cœur du processus de socialisation de l’individu. Colonne vertébrale de notre société, ce phénomène prend le nom de commensalité.

“On peut se risquer à dire que l’une des formes les plus reconnues de l’hospitalité, à toute époque et dans toutes les cultures, est de partager sa table, sinon son repas. Manger ensemble prend alors une signification rituelle et symbolique bien supérieure à la simple satisfaction d’un besoin alimentaire. Cette forme de partage, d’échange et de reconnaissance est définie comme la commensalité.”18

Ces questionnements autour de la table, nous les retrouvons dans l’article “Cité de la gastronomie Paris-Rungis : un projet scientifique, éducatif et expositions en débat”. En effet, cette nouvelle institution souhaite présenter le Repas Gastronomique des Français aux plus jeunes comme “l’expression culturelle d’un rapport au bien manger qu’entretient une communauté, comme un rituel ou un cérémoniel”. Dominique Pagès nous fait part des questionnements de cette future institution sur les types de médiations à mettre en place pour se faire :

“Par quels dispositifs et médiations traduire pour eux (les jeunes) les vertus de partage et d’attention à l’autre de cette pratique sociale coutumière, les valeurs de commensalité, de convivialité et d’hospitalité qui la caractérisent ?“19

En effet, l’un des objectifs de cette nouvelle Cité de la Gastronomie est de valoriser auprès des jeunes générations, le temps consacré au repas. Le sujet est plus que jamais d’actualité.

Dans une société de plus en plus individualisée, où il est plus que jamais important d’entretenir les liens sociaux, la preuve avec la crise du coronavirus, m’intéresser au sujet du repas, qui a longtemps été une structure sociale solide qui réunissaient les individus de façon constante, me paraît essentiel. Ma recherche porte sur un public français contemporain, ayant un mode de vie semblable à celui d’une personne vivant dans une grande métropole.

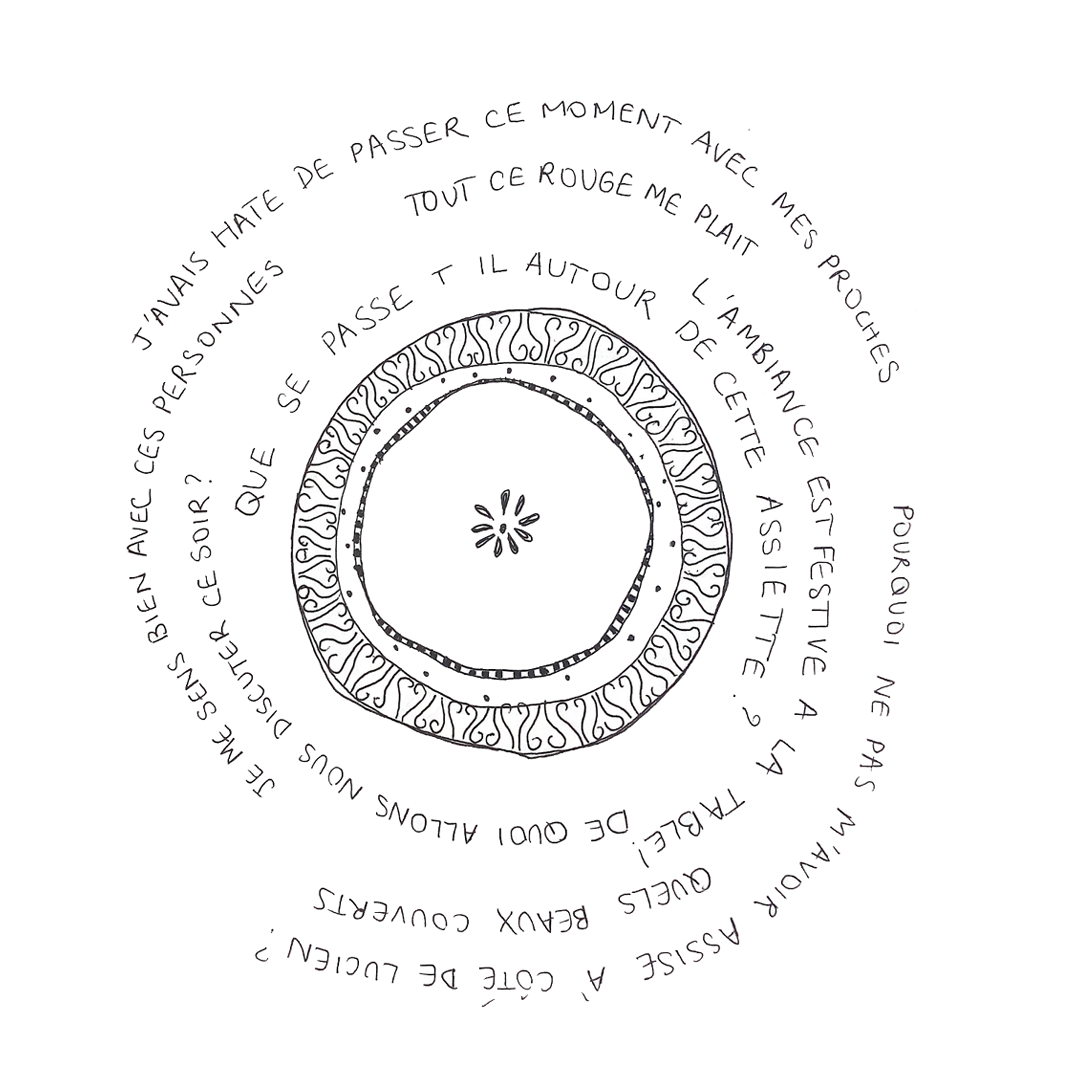

Comment redonner du sens à cette qualité particulière qu’est la commensalité dans le repas ? Comment la valoriser auprès du public, pour la pérenniser ? Ne convient-il pas de mettre de côté le contenu de l'assiette pour s’intéresser à tout ce qui se passe autour de l’assiette ? Peut-on aboutir alors à des possibilités de re-sémantisation du repas gastronomique ?

Un moment moins signifiant

Je vais m’intéresser aux préoccupations actuelles autour de la table, mais avant, penchons-nous sur ce qui faisait sens auparavant.

- Le poids de la religion

La religion est un élément qui régissait énormément le repas autrefois et il est intéressant de se pencher sur les pratiques religieuses autour de celui-ci. La religion a certes un poids de moins en moins important chez les catholiques en France, même si elle est encore présente dans certaines familles très pratiquantes, mais le caractère festif semble avoir survécu dans toutes les familles. Pour preuve les repas de Noël ou de Pâques qui sont encore très présents dans les foyers, y compris dans des familles d’origine non catholiques.

Comme le démontre un article “Commensalité” sur le blog Monde Francophone20, un fait assez commun à toutes les religions est que le repas doit être partagé, le fait de manger seul n’est pas synonyme de normalité.

Ensuite, les religions ont des particularités alimentaires qui leur sont propres, synonymes de l'appartenance à une communauté. Dans la religion juive, la Pessa’h, ou Pâque juive, est une fête majeure qui dure huit jours durant lesquels les juifs ont l’interdiction de consommer des produits à base de levain. Dans la religion islamique, le ramadan est le mois sacré de l’islam durant lequel les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Les repas pris avant l’aube (suhur) et après le coucher du soleil (iftar) sont souvent l’occasion de rassembler la famille et la communauté autour de plats traditionnels. Un type de jeûne existe également dans la religion chrétienne, le Carême, période durant laquelle les Chrétiens s’abstiennent de manger des aliments riches comme de la viande (mais aussi en particulier le vendredi, jour de la mort du Christ), et privilégient les plats maigres et végétariens. Toutes ces coutumes alimentaires à caractère religieux, synonymes de moments forts pour les croyants, participent à créer des moments conviviaux et ritualisés qui réunissent des communautés autour du repas.

Mais les rituels religieux ne se limitent pas seulement au contenu de l’assiette. Ils se traduisent également par des gestes, des façons de se comporter ou encore de disposer les choses sur la table : chez les Chrétiens, le repas commence par une prière, pour remercier Dieu de la nourriture qu’il leur offre. C'est un moment de communion. C’est aussi une façon d’être tous réunis autour d’une table, avec le même objectif, de se sentir connectés aux autres en pratiquant le même rituel. Personne ne peut manger avant de réaliser cette prière commune. Il est intéressant d’imaginer que le repas pourrait avoir, sans la dimension religieuse, un moment à part, un moment fort, un moment de communion qui permettrait d’ancrer la convivialité. Cette idée paraît intéressante, même si elle paraît difficile à mettre en place chez les adultes. Pourtant, dans certaines écoles maternelles par exemple, les enfants sont invités à se tenir par la main autour de la table du goûter qu’ils vont prendre tous ensemble, et à réciter une petite comptine qui précède la prise du goûter. Ils comprennent ainsi que manger, ce n’est pas juste s’alimenter, c’est aussi partager quelque chose.

Il apparaît donc que les traditions liées à la religion, tant culinaires que de l’ordre du rituel, sont difficilement exploitables. Mais elles peuvent nous inspirer pour des variantes laïques.

- L’aspect diététique

A partir des XVIIIème et XIXème siècle, la société occidentale a progressivement mis de côté ses activités agricoles et artisanales au profit de l’industrie. De nouvelles techniques de culture, qui ont augmenté le rendement, l'industrialisation progressive de la production alimentaire, ainsi que l’amélioration des techniques de conservation, ont fortement bouleversé les modes d’alimentation. Les Français ont consommé de moins en moins de produits frais, et de plus en plus d’aliments transformés. Un dépeuplement progressif des campagnes et un mode de vie plus urbain a également contribué à modifier les habitudes alimentaires des Français. Au XXème siècle, le niveau de vie s'améliore nettement avec une alimentation plus variée, plus riche, et la deuxième partie du siècle voit apparaître les plats préparés et surgelés. S’ils ont bien soulagé la ménagère des années 60 à une époque où les femmes commencent à quitter le foyer pour exercer elles aussi une profession à l’extérieur, ces produits riches en sucres, sels, graisses ou autres exhausteurs de goût ont aussi fait exploser nos apports quotidiens en calories alors même que notre activité physique quotidienne diminuait à cause de nos modes de vie plus sédentaires. C’est le début de la malbouffe et l’explosion des maladies chroniques. Alors oui, aujourd’hui en France, presque tout le monde mange à sa faim, mais qu’en est-il du contenu de nos assiettes et de notre santé ? C’est pourquoi depuis quelques dizaines d’années, on voit se développer un regain d’intérêt pour la qualité de notre nourriture, pour le fait-maison avec de bons produits du terroir, et un essor des produits bio.

C’est une véritable prise de conscience. Qui ne connaît pas aujourd’hui le fameux slogan : “manger 5 fruits et légumes par jour ”. Une communication forte est mise en place par le ministère de la Santé, que ce soit dans les publicités marketing, sur les packagings ou encore dans la presse. De nombreuses actions sont menées pour rétablir le « bien manger » et revenir à des modes de consommation plus naturels et instinctifs. Mais cette lutte contre les effets néfastes de l’industrialisation sur la qualité de notre alimentation nous a fait oublier la valeur culturelle et sociale du repas, qui avec toutes ces transformations sociétales (urbanisation, accès à des plats déjà préparés, mode de s’alimenter de plus en plus individualisé..), s’est elle aussi fortement fragilisée. Cette préoccupation du bien-manger a notamment donné naissance à toutes sortes d’adeptes de nouveaux régimes alimentaires qui ont fleuri ces dernières années et qui tendent à diviser les mangeurs en de nombreux groupes qui n’arrivent plus forcément à cohabiter.

Le podcast “Marre de la bonne bouffe ?”21 de France Inter, sorti en janvier 2020, avec Alexandre Cammas, fondateur du Fooding, et Éric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation, aborde plusieurs aspects de notre façon contemporaine de manger.

Selon Eric Birlouez, nous faisons face depuis un certain nombre d’années à de nouveaux profils de consommateurs : des consommateurs qui souhaitent reprendre le contrôle de leur alimentation, que ce soit parce qu’ils se méfient de ce que propose le secteur industriel, ou tout simplement pour mieux répondre à leurs besoins. Il utilise même le mot “ consom'acteur”. Dans l’alimentation, il indique qu’il existe la dimension du plaisir et celle du lien social qui sont deux choses extrêmement importantes :

“Nous sommes en train de perdre, avec tous les particularismes alimentaires, ce qui fait le plaisir de se retrouver à une table et de partager ensemble un même repas. Les sectes alimentaires sont la négation de l'alimentation, qui peut se résumer ainsi : se nourrir, se réjouir et se réunir.”22

Le mot “secte” est peut-être un peu fort, mais il est vrai qu’aujourd’hui de plus en plus d'individus se positionnent de façon catégorique vis-à-vis de leur alimentation.

Claude Fischler, sociologue français et spécialiste de l'alimentation humaine, parle de ce phénomène dans son écrit “ Gastro-nomie et gastro-anomie” :

“Des pans entiers de la société se mettent au régime, ou se remettent aux fourneaux, ou aux deux à la fois : art culinaire et diététique cherchent à se réconcilier”.23

La dimension sociale et culturelle du repas ne fait cependant pas partie de l’équation. Ces deux aspects permettent-il de rendre au repas sa convivialité, j’ai envie de dire oui, car lorsque l’on passe du temps à cuisiner, qu’on s’investit dans une activité, le plaisir passe aussi par le partage et la transmission à l’autre. Mais cela suffit-il à préserver la commensalité ? Ne faut-il pas activer d’autres leviers ?

Dans une société sécularisée où le poids de la religion est de moins en moins important, où les significations se perdent, où les gens courent après le temps, notamment au travail, est-il possible de donner du sens autrement ? En dehors du plaisir de base qui est celui de manger, et avec la contrainte de la diététique et du bien manger, est-il possible de donner au moment du repas une autre dimension ?

20 Philippart, Jean-Sébastien, “La commensalité : une mise en forme exemplaire de l'Être-en-commun” MondesFrancophones.com, 26 Avril 2011

21 Hivernat, Pierre. “Marre de la "bonne bouffe ?” Radio France, 19 janvier 2020

22 Ibid. Hivernat, Pierre. “Marre de la "bonne bouffe ?” Radio France, 19 janvier 2020

23 Fischler, Claude, “Gastro-nomie et gastro-anomie.” Persée, 1979

Re-sémantisation du repas gastronomique

Le repas est composé de 3 dimensions : la dimension matérielle, la dimension nutritive et la dimension sociale et culturelle. Quels ingrédients faut-il réunir pour que le repas s’appuie sur cette dernière dimension ? Une chose est sûre, la commensalité ne suffit pas face à l’individualisme, où chaque individu pratique le repas différemment selon ses préoccupations et ses obligations. Un repas qui a du sens doit cependant prendre en compte certains facteurs : le lieu où il se déroule, avec qui, avec quel type de scénarisation, etc. Au milieu de toutes nos préoccupations et intérêts divergents, quels éléments peut-on mettre en valeur et associer à la commensalité pour qu’elle fasse partie intégrante du processus du repas ?

Le repas est composé de trois dimensions

Pour tenter de répondre à cette question, je vais aborder certains aspects qui paraissent porteurs de sens vis-à-vis du repas, afin d’essayer de trouver quels potentiels objets, sujets, thématiques pourraient être vecteurs de commensalité.

• La nourriture, une dimension multiculturelle ?

Ersatz de cuisine étrangère

Le fait que chaque pays dans le monde ait une alimentation et des plats différents est une richesse incroyable. Lorsque l’on visite un nouveau pays, le premier réflexe est bien souvent de regarder les plats traditionnels du pays, de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de ramener un petit quelque chose à manger à ses proches afin de leur faire partager, “goûter”, notre voyage. Et si l’on ne voyage pas, de nombreuses spécialités nous sont tout de même accessibles assez facilement, où que l’on soit en France. On ne compte plus les restaurants italiens, indiens, chinois, japonais, vietnamiens et j’en passe, qui fleurissent partout en France. La mondialisation nous a permis de découvrir des plats d’ailleurs sans avoir à bouger de chez soi, mais est-ce vraiment cela, le partage des cultures ? Déjà, bien souvent, les recettes ont été modifiées pour mieux s’adapter aux habitudes des palais français. La lourde ricotta du cannolo siciliano sera remplacée par une mousse légère et délicate, beaucoup plus française ! De plus, les produits frais utilisés ne seront pas ceux du pays d’origine, et n’auront pas la même saveur. Certaines associations de mets seront faites, qui jamais ne se feraient dans le pays d’origine. L’ambiance dans laquelle sera dégusté le met (atmosphère, circonstances, chaleur, structure du local, …) ne sera pas non plus celle d’origine. Ainsi nous aurons finalement droit à un ersatz de cuisine étrangère, privée de tout son contexte, et donc d’une grosse partie de ce qui en fait sa richesse. Nous aurons accès à quelque chose de fade, de creux, privé d'histoire.

De plus, nous avons tous bien en tête les plats typiques de certains pays, par exemple nos voisins italiens sont fameux pour leurs pizzas ou leurs pâtes ? Mais cela est très réducteur. Qu’en est-il du vitello tonnato de Milan, des agnolotti du Piémont, de la pitta des Pouilles ?

Enfin, chaque pays a sa propre façon de manger, certains mangent avec des baguettes, assis par terre, à emporter, dans les rues, et cela est rarement reproduit dans le pays d’importation. Il est alors pertinent de se demander si découvrir les autres cultures alimentaires peut réellement se faire sans aller dans le pays concerné. Ou alors, il faudrait imaginer un projet, avec un processus de découverte différent, plus immersif, plus réel, qui englobe l’aspect culturel de la cuisine.

C’est peut-être dans le partage des cultures que l'enjeu de commensalité se trouve. Les cultures alimentaires que nous pensons connaître grâce à l’offre gigantesque de produits venus d’autres pays, pourraient être la face visible de l’iceberg. De nombreuses questions de médiation pourraient alors être envisagées pour parler de transmission de ces multiples richesses.

De plus, nous avons tous bien en tête les plats typiques de certains pays, par exemple nos voisins italiens sont fameux pour leurs pizzas ou leurs pâtes ? Mais cela est très réducteur. Qu’en est-il du vitello tonnato de Milan, des agnolotti du Piémont, de la pitta des Pouilles ?

Enfin, chaque pays a sa propre façon de manger, certains mangent avec des baguettes, assis par terre, à emporter, dans les rues, et cela est rarement reproduit dans le pays d’importation. Il est alors pertinent de se demander si découvrir les autres cultures alimentaires peut réellement se faire sans aller dans le pays concerné. Ou alors, il faudrait imaginer un projet, avec un processus de découverte différent, plus immersif, plus réel, qui englobe l’aspect culturel de la cuisine.

C’est peut-être dans le partage des cultures que l'enjeu de commensalité se trouve. Les cultures alimentaires que nous pensons connaître grâce à l’offre gigantesque de produits venus d’autres pays, pourraient être la face visible de l’iceberg. De nombreuses questions de médiation pourraient alors être envisagées pour parler de transmission de ces multiples richesses.

• L'esthétique, une voie d’issue contemporaine ?

24 “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” Louie Media, YouTube

25 Ibid. “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” Louie Media, YouTube

26 Ibid. “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” Louie Media, YouTube

27 Ibid. “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” Louie Media, YouTube

Depuis longtemps, la nourriture est aussi une affaire d'esthétique. Aujourd’hui encore, beaucoup de choses passent par le visuel. Le choix d’aller dans un restaurant se fait rarement sans regarder les photographies de celui-ci, les légumes que nous choisissons doivent être impeccables, la réalisation d’un beau plat est souvent partagée avec des proches ou carrément postée sur des réseaux sociaux, les publicités sur la nourriture attirent notre regard, etc. Le plaisir visuel alimentaire est omniprésent dans nos vies, et précède celui des papilles. L'esthétique peut-elle être vectrice de sens et peut-on se rassembler autour du beau ?

L’épisode “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?”24 s'intéresse à la question du beau dans les assiettes. Pourquoi accordons-nous autant d’importance au beau qu’au bon, et pourquoi le partager a posteriori sur les réseaux sociaux ? En effet, de nos jours, de nombreuses personnes dégainent leur téléphone quand un plat bien présenté leur est servi ou bien lorsqu’ils réalisent un plat goutû, pour l’immortaliser bien sûr, car il est voué à disparaître, mais aussi pour le partager.

Lors de ce podcast, Laurianne Melierre, journaliste, rencontre Marlène Dispoto, styliste culinaire. Elle explique que passer par le visuel a pris aujourd’hui le dessus dans notre société et se questionne elle-même sur son rapport à la nourriture. Elle affirme : “Quand un plat se présente à moi, mon premier réflexe, c’est de le prendre en photo”.25

Pourquoi prendre des photos ? Quel besoin avons-nous de montrer aux personnes ce que nous mangeons, avec qui, dans quel décors ? Cette pratique peut être une façon de se donner une image, d’essayer de représenter la personne que nous pensons être à travers nos manières de manger :

“Manger beau, c’est se mettre en scène soi-même. Avec les réseaux sociaux, on montre que l’on a du goût, que l’on apprécie des aliments plus ou moins rares, et dressés plus ou moins artistiquement. C’est un peu comme accrocher un tableau chez soi, il nous plaît à nous mais il montre aussi aux amis que l’on invite, la personne que nous sommes, ou celle à laquelle nous nous identifions”26

La prise en image du beau, paraît en ce sens plutôt narcissique, un moyen de se montrer aux autres.

Selon un autre point de vue, la pratique de la photographie pourrait être un moyen d’exprimer sa créativité et le plaisir de partager du beau avec son entourage. Le fait de partager un moment, de choisir la façon dont on veut le montrer, décider sous quel angle le présenter, permettrait aux personnes d’exprimer ce moment de partage ou de découverte. Ce qui est intéressant, c’est que nous devons tous nous alimenter, ce qui permet de toucher potentiellement un très large public. Dans son émission, Marlène Dispoto émet une réflexion intéressante à ce sujet : “Nous sommes plus critiques, et on entraîne notre oeil à rechercher ce qui est le plus visuel, le plus sexy, le plus appétissant. Un peu comme si on devenait, nous aussi, les stylistes culinaires ou publicitaires de nos propres vies”.27

Cependant, ces pratiques maintiennent un rapport individualisé à la gastronomie, qui s’appuie beaucoup sur une dimension superficielle de vitrine et d’attrait esthétique, mais qui ne réunit pas physiquement les personnes.

L’épisode “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?”24 s'intéresse à la question du beau dans les assiettes. Pourquoi accordons-nous autant d’importance au beau qu’au bon, et pourquoi le partager a posteriori sur les réseaux sociaux ? En effet, de nos jours, de nombreuses personnes dégainent leur téléphone quand un plat bien présenté leur est servi ou bien lorsqu’ils réalisent un plat goutû, pour l’immortaliser bien sûr, car il est voué à disparaître, mais aussi pour le partager.

Lors de ce podcast, Laurianne Melierre, journaliste, rencontre Marlène Dispoto, styliste culinaire. Elle explique que passer par le visuel a pris aujourd’hui le dessus dans notre société et se questionne elle-même sur son rapport à la nourriture. Elle affirme : “Quand un plat se présente à moi, mon premier réflexe, c’est de le prendre en photo”.25

Pourquoi prendre des photos ? Quel besoin avons-nous de montrer aux personnes ce que nous mangeons, avec qui, dans quel décors ? Cette pratique peut être une façon de se donner une image, d’essayer de représenter la personne que nous pensons être à travers nos manières de manger :

“Manger beau, c’est se mettre en scène soi-même. Avec les réseaux sociaux, on montre que l’on a du goût, que l’on apprécie des aliments plus ou moins rares, et dressés plus ou moins artistiquement. C’est un peu comme accrocher un tableau chez soi, il nous plaît à nous mais il montre aussi aux amis que l’on invite, la personne que nous sommes, ou celle à laquelle nous nous identifions”26

La prise en image du beau, paraît en ce sens plutôt narcissique, un moyen de se montrer aux autres.

Selon un autre point de vue, la pratique de la photographie pourrait être un moyen d’exprimer sa créativité et le plaisir de partager du beau avec son entourage. Le fait de partager un moment, de choisir la façon dont on veut le montrer, décider sous quel angle le présenter, permettrait aux personnes d’exprimer ce moment de partage ou de découverte. Ce qui est intéressant, c’est que nous devons tous nous alimenter, ce qui permet de toucher potentiellement un très large public. Dans son émission, Marlène Dispoto émet une réflexion intéressante à ce sujet : “Nous sommes plus critiques, et on entraîne notre oeil à rechercher ce qui est le plus visuel, le plus sexy, le plus appétissant. Un peu comme si on devenait, nous aussi, les stylistes culinaires ou publicitaires de nos propres vies”.27

Cependant, ces pratiques maintiennent un rapport individualisé à la gastronomie, qui s’appuie beaucoup sur une dimension superficielle de vitrine et d’attrait esthétique, mais qui ne réunit pas physiquement les personnes.

• L’art de la table, moyen de communication ?

La vaisselle, un moyen de communication ?

28 “La table, tout un art ! - Visites privées.” YouTube, 2 juin 2022

29 “Hermes Dinner Taiwan 2017” Julie Rothhahn, 2017

30 Ibid. “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” YouTube

L’art de la table est un élément à prendre en compte dans le repas, notamment dans sa capacité à incarner du sens. Bien qu’au cours du XXe siècle la plupart des objets d’arts de la table ont été jugés encombrants, trop protocolaires, il est une tradition française et un objet d’identité nationale depuis 400 ans. Nous pouvons par exemple retrouver dans la manufacture Baccarat une grande partie des services de l’histoire de France. L’art de la table a toujours joué un place importante et Antoine Pétrus, sommelier français, ira jusqu'à dire que “c’est un roman national qui ne cesse de s’écrire” dans l’émission “La table, tout un art”.28

Bien que de façon globale l’art de la table chez les particuliers ne tient plus une place primordiale dans la conception du repas, cet art est toujours d’actualité dans certains contextes, comme les grands dîners politiques où il tient une place toute particulière. Récemment encore, la fameuse manufacture de Sèvre a créé un nouveau service pour les dîners importants du palais de l'Elysée : Bleu Elysée, de l’artiste Euriste Richel. Elle l’avait déjà fait sous le quinquennat de Jacques Chirac avec le service millénaire.

La table est un incroyable endroit de mise en scène. De plus en plus de marques organisent des dîners comme moyen de communication, pour faire événement. Par exemple, la sortie des produits de vaisselle vendue par la marque Hermès29 est annoncée à travers de grands dîners qui font événement, où la mise en scène permet de donner vie à la vaisselle et d’immerger les personnes dans l’univers de la marque. Ainsi, de nombreuses marques ponctuent leur année avec des dîners, des banquets, où l'art de la table transmet leurs valeurs.

© “Hermes Dinner Taiwan 2017”, Julie Rothhahn, 2017

© “Hermes Dinner Taiwan 2017”, Julie Rothhahn, 2017

Malgré cela, il évoque un aspect matériel, qui n'implique à priori pas le partage et une forme d’implication, d’engagement de la part des personnes dans le repas, ou en tout cas pas encore. Utiliser l’art de la table comme symbole, non plus pour se distinguer et prouver son appartenance à un certain groupe social, mais plutôt pour retrouver du sens autour de la table, pourrait être un outil de socialisation. Anciennement, il était coutume d’utiliser des pratiques de l’art de table très codées. Aujourd’hui, il est rare de se retrouver autour d'une table très chargée en vaisselle.

Pour en revenir à l’épisode “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” de Louie Media, Marlène Dispoto, styliste culinaire, parle des choix de vaisselle qu’elle utilise pour mettre en valeur ses créations. L’idée est de créer une histoire autour de laquelle on aimerait manger.

Bien que de façon globale l’art de la table chez les particuliers ne tient plus une place primordiale dans la conception du repas, cet art est toujours d’actualité dans certains contextes, comme les grands dîners politiques où il tient une place toute particulière. Récemment encore, la fameuse manufacture de Sèvre a créé un nouveau service pour les dîners importants du palais de l'Elysée : Bleu Elysée, de l’artiste Euriste Richel. Elle l’avait déjà fait sous le quinquennat de Jacques Chirac avec le service millénaire.

La table est un incroyable endroit de mise en scène. De plus en plus de marques organisent des dîners comme moyen de communication, pour faire événement. Par exemple, la sortie des produits de vaisselle vendue par la marque Hermès29 est annoncée à travers de grands dîners qui font événement, où la mise en scène permet de donner vie à la vaisselle et d’immerger les personnes dans l’univers de la marque. Ainsi, de nombreuses marques ponctuent leur année avec des dîners, des banquets, où l'art de la table transmet leurs valeurs.

Malgré cela, il évoque un aspect matériel, qui n'implique à priori pas le partage et une forme d’implication, d’engagement de la part des personnes dans le repas, ou en tout cas pas encore. Utiliser l’art de la table comme symbole, non plus pour se distinguer et prouver son appartenance à un certain groupe social, mais plutôt pour retrouver du sens autour de la table, pourrait être un outil de socialisation. Anciennement, il était coutume d’utiliser des pratiques de l’art de table très codées. Aujourd’hui, il est rare de se retrouver autour d'une table très chargée en vaisselle.

Pour en revenir à l’épisode “Manger #9 : Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons ?” de Louie Media, Marlène Dispoto, styliste culinaire, parle des choix de vaisselle qu’elle utilise pour mettre en valeur ses créations. L’idée est de créer une histoire autour de laquelle on aimerait manger.

Conclusion

Arts de la table, esthétique des objets et des mets, plaisir des papilles, voyages culinaires, repas sains, objets symboliques, … ? Quels scénarios, quelles ritualisations autour du repas pour que la commensalité en reste une dimension incontournable ? L’ambition de cet article était de faire un tour des possibles, en analysant différentes thématiques autour du repas. Certaines pistes me paraissent plus viables que d’autres, et au fur et à mesure de mes recherches, je pense qu’une hybridation de plusieurs choses permettrait au repas d’apporter plus que ce qu’il apporte déjà, de lui donner une autre dimension.